Apache Directory Studio

Mein Freund, der Baum

Eine Rich-Client-Platform- Applikation (RCP) bezeichnet üblicherweise ein komplexes Framework, das durch Module und Plugins seinen Funktionsumfang erweitern kann. Als eine der ausgeklügeltsten und prominentesten Entwicklungsplattformen für solche Applikationen gilt das Java-Framework Eclipse [1] . Genau dies ist die Geburtsstätte des Apache Directory Studio [2] .

Das freie Tool unter dem Dach der Apache Foundation will eine Art Schweizer Taschenmesser für LDAP-Umgebungen sein. In guter alter RCP-Manier existieren dafür die so genannten OSGi-Plugins [3] , die dem Programm eine Vielfalt an Zusatzfunktionen einhauchen. Auf der Eclipsecon 2009 [4] bekam das Apache Directory Studio sogar die Auszeichnung "Best Open Source RCP Application" verliehen.

Das Apache Directory Studio ist komplett in Java geschrieben. Zur Installation der Windows-, Mac- oder Linux-Variante ist somit ein aktuelles Java Runtime Environment (JRE) notwendig. Mitte Dezember erschien die neueste Version 1.5.2. Im Vergleich zur Vorgängerin haben die Entwickler rund zwei Dutzend Verbesserung und jede Menge Bugfixes in die Applikation aufgenommen. Unter [5] gibt es Installationsdateien für Linux, Mac OS X und Windows. Alternativ steht ein Plugin für bereits installierte Eclipsen bereit.

Den Wald begehen

Nach dem Start der Applikation führt

»File | New«

in ein Auswahlmenü für die einzelnen Plugins. Ein Wizard hilft beim Einrichten und Konfigurieren der folgenden Komponenten:

- LDAP-Browser

- LDIF-Editor

- Schema-Editor

- Apache-DS Editor

- Apache-DS Configuration

Anfänglich muss der Bediener im LDAP-Browser eine Verbindung zu einem LDAP-Server oder auch mehreren herstellen. Der Zugriff funktioniert auf jeden LDAPv3-konformen Server, auch wenn einige Plugins speziell für den Apache Directory Server [6] ausgelegt sind – beispielsweise der ACI-Editor zur Konfiguration von Zugriffsregeln auf einzelne Objekte und deren Attribute. Existiert noch kein Server, lässt sich über das Apache-DS-Plugin direkt eine neue Instanz des Apache Directory Server initiieren und konfigurieren.

Browsen und ändern

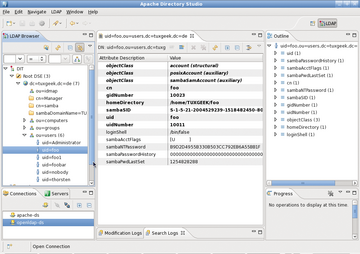

Für den Zugriff auf eine Serverinstanz öffnet der Anwender die zuvor definierte Verbindung. Der LDAP-Browser zeigt dann den kompletten Directory Information Tree (DIT) mit allen Containern und den darin enthaltenen Objekten. Klickt der Anwender eines der Objekte an, erscheinen dessen Attribute mit ihren aktuellen Werten. Die kann er sogleich verändern oder Objekten zusätzliche Attribute zuweisen (siehe Abbildung 1 ) – das ist die Kernfunktionalität, die man von einem LDAP-Tool erwarten darf.

Abbildung 1: Über das Browser-Plugin ist intuitives Arbeiten mit den Objekten eines Directory möglich.

Abbildung 1: Über das Browser-Plugin ist intuitives Arbeiten mit den Objekten eines Directory möglich.

Praktisch ist die Batchfunktion des LDAP-Browsers, die eine Vielzahl von Änderungen in einem Batchjob abarbeitet. Als Target eignet sich ein einzelnes Objekt genauso wie ein ganzer Container. Der Browser-Benutzer darf ein Objekt auch exportieren. Als Ausgabeformat stehen neben dem LDAP-typischen LDIF auch CSV, DSML, Excel und neuerdings auch ODF bereit.

Natürlich ist auch ein Import von LDAP-Daten möglich. Dies geschieht entweder manuell oder automatisch unter Angabe einer LDIF-Datei. Im praktischen Einsatz hat sich die automatische Überprüfung der korrekten LDIF-Syntax als hilfreich erwiesen: Erzeugt der Benutzer einen neuen Eintrag mit einer Anzahl von Attributen, weist der Editor auf Unpässlichkeiten hin. Ein beliebter Fehler ist beispielsweise ein Leerzeichen am Anfang einer Zeile. Taucht es auf, sieht der LDAP-Server die Zeile als Fortsetzung der vorherigen an statt als eigenständige. Im Apache Studio weist ein ausklappbares Icon am Anfang der Zeile auf diesen Fehler hin.