Frühjahrsputz

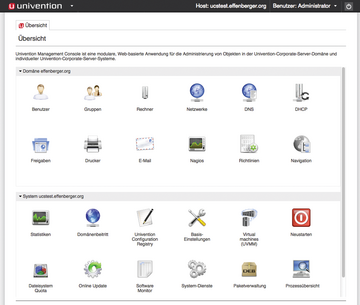

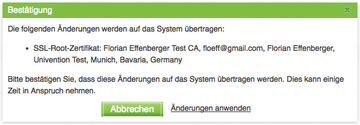

Die Konsole begrüßt den Administrator mit zweigeteilter Ansicht (siehe Abbildung 3 ) und hat seit der Vorversion eine Generalüberholung erfahren. Sie wurde auf Basis von Ajax neu entwickelt und vereint die einstmals getrennten Module UMC (Management Console) und UDM (Directory Manager) unter einem Dach. Während die obere Hälfte Einstellungen zur Domäne beinhaltet – beispielsweise das Anlegen von Clients, die Verwaltung von Nutzern sowie das Festlegen von Richtlinien – sind die hostspezifischen Optionen wie Netzwerkkonfiguration, Serverrolle oder Virtualisierungseinstellungen in der unteren Hälfte gruppiert.Die Einstellungen sind auf Registerkarten (Tabs) zusammengefasst, die sich aber leider nicht verschieben lassen. Vereinzelt traten mit dem RC noch Probleme auf – so funktionierte die Änderung des Zertifikats erst im zweiten Anlauf, und das Online-Update vermochte nur auf der Kommandozeile seines Amtes zu walten. Alles in allem macht die Oberfläche aber einen schnellen, übersichtlichen und frischen Eindruck. Vor größeren Konfigurationen fasst eine Dialogbox nochmals alle Änderungen zusammen (siehe Abbildung 4 ), und bei fehlerhaften Einstellungen wird das Tab farblich hervorgehoben, auf dem eine Korrektur nötig ist.

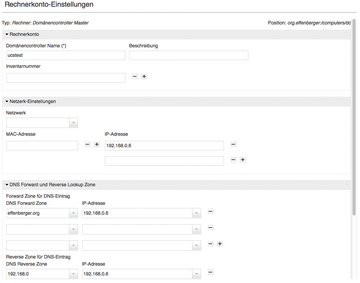

Zudem bieten fast alle Dialoge das Filtern oder Sortieren von Elementen an, und wo möglich werden Einträge aus dem LDAP-Verzeichnis zur Auswahl angeboten, wobei Vererbung unterstützt wird. Schön gelöst ist die Integration der einzelnen Komponenten: Neu angelegte Rechner lassen sich automatisch zu Nagios hinzufügen, beziehen ihre Netzwerkkonfiguration aus vorher angelegten DHCP- und DNS-Einträgen (siehe Abbildung 5 ), und berechtigte Benutzer werden bei Bedarf als Gruppe beispielsweise zu Druckerfreigaben hinzugefügt. Zudem können Gruppen wiederum andere Gruppen beinhalten, was das Abbilden von Organisationsstrukturen erleichtert.

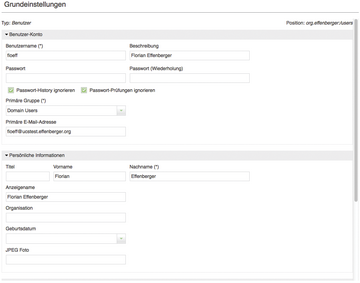

Ebenso leistungsfähig ist die Benutzerverwaltung (siehe Abbildung 6 ). Hier wird nicht nur das Konto erstellt, sondern gleichzeitig festgelegt, welchen Gruppen und Organisationseinheiten es zugehört und welche Mailadresse angelegt werden soll. Die Berechtigungen sind dabei feingranuliert regelbar: Einzelne Anmeldeverfahren – beispielsweise der Zugang zu Windows-Clients – lassen sich deaktivieren, das Ablaufdatum für Passwörter oder Konten festlegen.

Für die jeweiligen Systeme sind überdies zusätzliche Anmeldeeinstellungen verfügbar: Unter Windows können das Anmeldeskript samt Systempfaden sowie die erlaubten Login-Zeiten definiert werden, wogegen für Linux beispielsweise die Login-Shell eingestellt werden kann. Sogar vollständige Kontaktinformationen wie Telefonnummer und Anschrift nimmt der Verzeichnisdienst dankbar auf, von wo aus sie theoretisch von Drittanbieter-Applikationen wie Thunderbird ausgelesen werden könnten.

Tanze Samba mit mir

Mit UCS 3.0 steht eines der ersten kommerziellen Produkte zur Verfügung, das Samba 4 integriert. Zwar steht dieses Release offiziell noch gar nicht als finale Version zur Verfügung, [3] wird von Univention jedoch im Rahmen des Produktsupports offiziell und für den Produktiveinsatz unterstützt. Für das UCS-System, das auch Samba 4 beinhaltet, spricht der Hersteller dabei von einer Skalierbarkeit bis mindestens 5000 Nutzer.

In der Praxis hängt die maximale Anzahl unterstützter User aber mehr von der verwendeten Hardware ab als von der Serversoftware. Bei der Vorgängerversion des UCS mit Samba 3 berichtet Univention beispielsweise von Installationen mit bis zu 70 000 Anwendern.

Im Vergleich zum Vorgänger Samba 3 wurde die aktuelle Version von Grund auf neu konzipiert und unterstützt erstmals den Aufbau einer vollwertigen Windows-Domäne mit Active Directory samt Gruppenrichtlinien – lediglich Vertrauensstellungen und sogenannte Forest-Domänen fehlen derzeit noch. Samba-4-Domänen lassen sich mit denselben Tools konfigurieren wie ein echter Windows-Server, was die Hürde bei der Migration auf freie Software deutlich senkt. Da Samba 4 im Vergleich zum Vorgänger, der lediglich NT-Domänen anbot, einen eigenen LDAP-Server mitbringt, hat Univention für den Abgleich der Daten zwischen Samba und dem Rest des Systems einen eigenen Dienst entwickelt, der die Datenbestände konsistent hält.